Makna Hidup di Tengah Luka: Autotransendensi dan Iman dalam Puisi-Puisi Pieter Kembo

Oleh : R.D. Leo Mali

( Rohaniwan, Pengajar Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang)

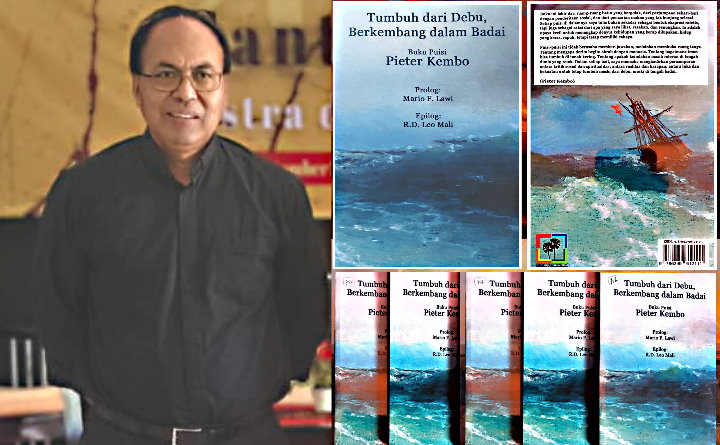

Dapatkah seseorang menemukan makna hidup secara utuh dalam situasi hidup yang penuh luka dan keputusasaan? Pieter Kembo, seperti juga para eksistensialis positif, menegaskan bahwa juga dalam situasi yang paling berat dan pahit sekalipun manusia sanggup menemukan makna hidupnya. Kumpulan puisinya Tumbuh dari Debu, Berkembang dalam Badai menjadi sebuah catatan eksistensial yang menggugah tentang pertanyaan akan makna hidup. Catatan itu juga menjadi sebuah risalah spiritual tentang pergulatan manusia untuk tetap berdiri, terus teguh melangkah ketika badai kehidupan seakan menggulung cakrawala harapan. Dengan pemaknaan seperti ini, setiap peristiwa hidup—lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua, lalu mati—adalah fase-fase tak terhindarkan yang harus dilalui setiap manusia. Tapi setiap fase itu dilewati bukan cuma sebagai rentetan peristiwa, melainkan juga pengalaman yang dihidupi dengan sadar. Di dalam pengalaman itu, manusia menggumulkan makna, mencari terang dalam gelap, mencari arah di tengah angin badai. Dan justru dalam pencarian makna itulah manusia menyingkapkan misteri diri yang sesungguhnya dan hidup secara otentik: makhluk yang berada “dalam perjalanan”.

Autotransendensi: Dari Gerak Imanen hingga Puncak Spiritualitas

Dalam refleksi filsafat, pergulatan untuk hidup secara otentik sebagaimana terlukis di atas terhubung dengan diskursus tentang autotransendensi manusia. Autotransendensi adalah kemampuan dan kebutuhan manusia untuk keluar dan melampaui batas-batas dirinya sendiri entah itu batas psikologis, batas fisik-biologis, batas geografis, batas sosio-ekonomis serta batas-batas lainnya yang mendeterminasi hidup seorang manusia. Di dalam melampaui batas-batas diri itu, manusia semakin menjadi diri sendiri. Diri yang otentik bukan sekedar sebuah kondisi terberi yang sudah final, tapi tugas yang harus terus diperjuangkan. Autotransendensi ini dimungkinkan karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bertanya tentang makna hidupnya. Pertanyaan tentang makna hidup adalah hal yang khas pada manusia yang membuat manusia bukan hanya berada sebagai yang ada, tetapi juga berada dengan sadar termasuk sadar akan keber–ada–annya. Hidup dengan begitu dapat dijalankan dengan lebih sadar.

Autotransendensi pada manusia juga dimungkinkan oleh paradoks eksistensi manusia. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas, tetapi serentak pada manusia ada hasrat dan kerinduan yang tidak terbatas. Kemampuan reflektif manusia yang berkembang perlahan dalam hidupnya, membantu manusia menempuh proses autotransendensinya. Tidak heran Luigi Giussani, seorang teolog Italia menggambarkan hakekat manusia sebagai perjumpaan dengan yang tidak terhingga (la natura dell’uomo è rapporto con l’infinito). Ke arah manakah transendensi itu terjadi? Di manakah yang tidak terhingga sebagai kemungkinan tertinggi perwujudan diri manusia dapat ditemukan?

Dalam arti pertama, autotransendensi dapat dipahami sebagai proses psikologis yang imanen — suatu dinamika batiniah ketika manusia tidak tinggal diam dalam keterbatasan dirinya, tetapi bergerak keluar dari egosentrisme menuju relasi yang lebih besar dengan dunia dan sesama. Viktor Frankl, seorang psikiater dan filsuf eksistensialis, menyatakan bahwa “Being human always points, and is directed, to something or someone, other than oneself” (Frankl, Man’s Search for Meaning, 1946). Bagi Frankl, manusia menjadi utuh justru ketika ia melupakan diri sendiri dalam tindakan kasih, pengabdian, atau pencarian makna. Di sinilah letak imanen autotransendensi: manusia didorong oleh hasrat untuk melampaui dirinya demi yang lain, tetapi dalam gerak itu, ia menemukan jati dirinya.

Dalam dimensi sosial, autotransendensi tampak sebagai gerak sosiosentris, yakni orientasi hidup yang tidak lagi berporos pada “aku” melainkan pada “kita”. Sosiosentrisme dalam tema autotransendensi manusia kerap dipahami secara salah dalam bentuk aktivisme yang latah. Bahkan di bawah bayang-bayang Marxisme, autotransendensi seringkali dipahami dalam pengertian bahwa kemungkinan tertinggi bagi manusia mencapai perwujudan dirinya adalah dalam masyarakat. Pencarian ini kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah utopia bahwa manusia akan menjadi sempurna dalam masyarakat yang adil tanpa kelas. Namun dalam kenyataannya, utopi ini tidak pernah diwujudkan. Tren ini dapat dipelajari dengan lebih seimbang dari pandangan Charles Taylor dalam Sources of the Self (1989) yang menjelaskan bahwa identitas manusia modern terbentuk dalam jaringan relasi dan nilai-nilai yang melampaui subjektivitas individual. Artinya, menjadi manusia sepenuhnya menuntut keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial—mengupayakan keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Maka, autotransendensi juga adalah keberanian untuk menanggalkan ego demi memperjuangkan kebaikan bersama. Masyarakat adalah ruang keterlibatan di mana semua hal yang baik, yang adil, yang benar, yang indah, ingin diupayakan manusia.

Namun, yang lebih dalam dari dua dimensi tadi adalah autotransendensi sebagai gerak ontologis dan spiritual. Secara ontologis, manusia adalah makhluk yang tidak pernah selesai (ens incompletum), yang senantiasa mengada ke depan dalam hasrat untuk meraih yang lebih tinggi—suatu dynamis menuju pemenuhan eksistensial. Martin Heidegger berbicara tentang manusia sebagai Dasein, yang keberadaannya selalu terbuka terhadap kemungkinan dan “panggilan” dari Ada (Being). Dalam Being and Time (1927), ia menunjukkan bahwa manusia hanya dapat memahami dirinya secara otentik bila ia menghadapi kenyataan hidup ini sejak dari lahir, selama masa bertumbuh hingga kematian sebagai panggilan keberadaan yang lebih besar yang harus ditanggapi.

Dalam kacamata iman, secara spiritual, autotransendensi mencapai puncaknya dalam relasi dengan yang mutlak atau yang tidak terbatas. Dalam bahasa agama-agama autotransendensi manusia berpuncak pada perjumpaan dengan Tuhan/Allah. Karl Rahner, dalam Theological Investigations (Vol. 6, 1968), menekankan bahwa manusia adalah homo religiosus karena strukturnya sebagai makhluk yang terbuka terhadap Sang Misteri. Manusia adalah “transcendental subject”. Artinya manusia adalah subjek yang secara kodrati membawa dalam dirinya satu keterbukaan mendasar terhadap Allah. Artinya beragama bukanlah sekedar sebuah pilihan manusia melainkan kemungkinan paling puncak dari capaian perkembangan hidup manusia. Dalam bahasa Thomas Aquinas: homo est capax dei (manusia secara kodrati sanggup mengenal Allah). Sehingga Rahner menulis bahwa manusia adalah sebuah peristiwa autotransendensi yang berpuncak pada peristiwa komunikasi diri Allah. Dengan demikian, autotransendensi spiritual bukan sekadar upaya manusia, tetapi tanggapan manusia terhadap rahmat Allah yang sudah lebih dahulu menyapa. Dalam perspektif iman kristiani, sapaan Allah itu diungkapkan pertama-tama melalui sebuah religious sense yang tertulis dalam hati manusia yang membuat setiap orang terdorong pada sesuatu yang tidak terbatas. Inilah hal yang menjelaskan manusia sebagai homo religiosus, yang mencari Allah sejak awal kehidupannya. Peristiwa inkarnasi adalah jawaban Allah terhadap kenyataan manusiawi ini.

Bertolak dari keyakinan di atas, autotransendensi manusia bukan hanya proses psikologis yang imanen atau gerak sosial yang altruistik, melainkan juga panggilan ontologis dan spiritual untuk keluar dari diri menuju Yang Lain dan Yang Ilahi. Di dalam proses inilah manusia sungguh menjadi dirinya: tidak tinggal dalam batasan, tetapi melampaui batas demi relasi, makna, dan kekudusan. Autotransendensi mencirikan eksistensi manusia sebagai makhluk relasional, pencari makna, dan peziarah menuju Allah. Dalam terang refleksi ini, seluruh hidup dapat dijalani dengan cara yang khas. Semua hal dalam hidup punya makna. Termasuk penderitaan dalam hidup memiliki makna tertentu. Puisi-puisi Pieter Kembo dalam buku “Tumbuh dari Debu, Berkembang dalam Badai mengungkapkan secara impresif pergulatan ini.

Autotransendensi dalam Tumbuh dari Debu, Berkembang dalam Badai

Buku puisi Tumbuh dari Debu, Berkembang dalam Badai merangkum dengan sangat kuat arah transendensi diri itu. Judul ini tidak hanya puitis, ia juga filosofis karena menggambarkan paradoks hidup manusia yang bergerak: dari debu yang fana manusia ditakdirkan untuk bertumbuh; dalam badai yang memporakporandakan manusia dipanggil untuk berkembang. Paradoks ini menggambarkan sebuah itinerari hidup. Hidup punya tujuan. Penderitaan dalam hidup juga memiliki makna.

Dalam puisinya “Tumbuh dari Debu, Berkembang dalam Badai”, Pieter menulis:

Aku lahir dari debu,

sunyi reruntuhan masa lalu.

Angin lesu memeluk tubuh,

tak mampu padamkan bara kalbu.

Aku bangkit, perlahan tumbuh.

Melalui refleksi atas hidupnya, Pieter Kembo menyajikan gambaran dari keberadaan manusia yang rentan dalam hidup: lahir dari debu, dari reruntuhan, dari sunyi yang pekat. Namun, justru dari tempat paling rendah itu, sebuah bara menyala: bara kalbu yang tak bisa padam, bara harapan yang tidak pernah benar-benar mati. Itulah daya hidup, elan vital yang menjadi motor dari setiap usaha untuk bertumbuh: dari reruntuhan dan keletihan, manusia perlahan bangkit. Dalam bait kedua, Pieter menggambarkan deraan yang menghampiri hidup sebagai badai:

Badai menggulung cakrawala,

menerjang asa tanpa jeda.

Ranting patah, tanah merekah,

tapi akar tetap bersetia,

menjalar dalam luka lama.

Dalam proses autotransendensi ini, penderitaan bukan disembunyikan atau dihindari, melainkan diakui sebagai bagian sah dari hidup, kondisi manusia yang tidak pernah dipilih. Pilihan yang dapat kita lakukan di hadapan penyataan ini adalah menjadi lumpuh di dalamnya ataukah bangkit dan berjalan terus. Dari kemungkinan pilihan itu tampak nyata bahwa bukan penderitaan yang mematikan, melainkan kehilangan akar harapanlah yang melumpuhkan. Menghadapi kenyataan ini Pieter menegaskan: “akar tetap bersetia”. Dalam luka, ada yang tetap hidup. Dalam kehancuran, masih ada kemungkinan bertumbuh. Tak mengherankan ketika pada stanza selanjutnya ia menulis dengan penuh afirmasi:

Aku bukan rapuh, hanya lentur.

Badai datang bukan hancur.

Luka jadi guratan makna,

mengajar caraku berdiri,

menguatkan jiwa yang luntur.

Autotransendensi mencapai puncak pada spiritualitas yang dewasa. Bukan spiritualitas penghindaran, tetapi spiritualitas pelibatan diri dalam pengalaman hidup, penerimaan dan transformasi. Badai tak dihindari, tetapi diselami. Luka tidak dihapus, tetapi dihayati sebagai tempat makna kehidupan lahir dan ditemukan. Pada “Melangkah di Atas Luka, Menyanyi di Tengah Badai.” Pieter menulis:

Di atas luka ini aku melangkah,

Jejak berdarah, tak pernah menyerah.

Badai menggulung tanpa ampun,

Namun suaraku tak terbungkam,

Menggema di tengah angin malam.

Ada nyanyian tumbuh dari perih,

Di balik awan yang menghitam,

Kudendangkan harap dari luka,

Untuk hati yang hampir runtuh,

Agar tetap teguh berdiri.

Langkahku tegap meski berdarah,

Badai menerjang tiada henti.

Namun semangatku menyala,

Dari setiap jatuh dan luka,

Aku bangkit, lebih kuat lagi.

Luka yang berdarah dan perih dijejaki dengan tegap. Lalu bersama langkah yang tegap itu tumbuhlah harapan dan nyanyian. Pieter menutup puisi ini dengan stanza terakhir yang kuat: Melangkah dan bernyanyi terus/ Meski dunia kerap kejam/Suara ini tak akan diam/ Kupeluk badai tanpa gentar/ Dengan nyanyian di dada yang gemetar. Penderitaan seringkali membuat orang “sakit hati”. Pieter menggunakan diksi “dada yang gemetar” untuk melukiskan situasi itu tapi bukan bukan untuk menampilkan rasa sakit hati, rasa takut dan kelelahan tetapi juga karena kesediaan hati memeluk badai kehidupan telah melahirkan sebuah rasa yang menggentarkan. Kegentaran ini bisa diasosiasikan dengan rasa rindu yang menggetarkan hati karena keyakinan bahwa ada sesuatu yang besar, ada sebuah janji yang sedang menunggu di balik setiap kesulitan. Dengan mudah kita menghubungkan pengalaman ini dengan puisi yang lain, misalnya “Di Ujung Lelah Kutemukan Tuhan. Pieter menulis:

Aku telah lelah berjalan,

Langkahku terasa berat dan perlahan.

Namun di ujung perjalanan,

Kutemukan tenang dan kedamaian,

Sejuk hadir dalam keheningan.

Di tengah keletihan ini,

Kulihat cahaya Ilahi.

Tuhan mengulurkan tangan-Nya,

Memberi daya, menyalakan jiwa,

Membangkitkan harap yang mati.

Tuhan, aku tiba di batas lelahku.

Tubuh rapuh, jiwa hampir luruh.

Namun Kau datang tak pernah jenuh,

Menguatkanku dalam peluk-Mu,

Mendekapku dengan kasih penuh.

Tidak ada seorangpun yang menginginkan kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya (kecuali para masokis). Perspektif iman menyanggupkan manusia melihat setiap kesulitan dengan cara yang berbeda. Kelelahan dalam menempuh hidup dari kaca mata kristiani, adalah sama dengan via dolorosa yang ditempuh Maria sebagai Mater Dolorosa (Ibu yang berduka) yang harus menemani penderitaan salib Kristus menuju kebangkitan Paskah. Maria sanggup bertahan dalam derita, karena kembali mendapat kekuatan dari Sang Putera yang memanggul salib. Penghiburan sejati datang dari merasa ditemani oleh Yang Tercinta. Sikap iman Maria adalah sebuah prototipe bagi sikap iman yang otentik, bahwa dalam setiap penderitaan yang dijalani dengan sadar dan penuh iman, kita sanggup menemukan harapan. Karena penderitaan yang kita lalui dalam hidup dapat menjadi jalan untuk mengenal kehadiran Tuhan yang tidak pernah membiarkan manusia sendirian dalam perjuangan hidupnya. Pada dua stanza terakhir Pieter menulis:

Setiap tetes keringat jatuh,

Menyatu dengan luka yang lusuh.

Namun di dalam semua itu,

Kutemukan cinta-Mu yang utuh,

Tak bertepi, tak pernah surut.

Di ujung lelah, kutemukan damai,

Bersama langkah-Mu yang tak usai.

Kau temani aku tanpa jeda,

Dalam sunyi atau gempita,

Selalu hadir, setia menjaga.

Keyakinan akan kesetiaan Tuhan dalam menyertai hidup seorang manusia telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Kalau hidup ini diciptakan Tuhan maka ia dibuat melalui sebuah rencana. Dalam rencana agung itu, semua hal pasti memiliki nilai. Satu hal yang pasti. Dalam semuanya: pahit atau manis, senang atau susah, bahkan dalam debu dan badai: “Bersama langkah-Mu yang tak usai/ Kau temani aku tanpa jeda/ Dalam sunyi atau gempita/ Selalu hadir, setia menjaga. Keyakinan ini mengingatkan kita akan janji agung Sang Guru Ilahi dan Penyelamat sebelum meninggalkan para murid yang setia, yang juga sedang berada dalam kekalutan dan ketidakpastian di bawah berbagai bentuk ancaman yang akan melindas hidup mereka. “Aku menyertai kamu sampai akhir zaman” (Mat.28:20).

Jalan Penyingkapan Diri

Keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup manusia membuat puisi-puisi Pieter Kembo hadir sebagai sebuah pengungkapan diri yang lahir dari hati yang lapang dan terbuka. Juga ketika hidup harus dijalani tanpa peta. Demikian tulis Pieter dalam “Kuakui Inilah Kehidupan”:

Kuakui inilah hidup,

Perjalanan tanpa peta,

Kadang berjalan, terseok,

Ingin berhenti,

Tapi hati tetap memanggil.

Sebagai perjalanan tanpa peta, hidup memang tidak selalu jelas. Arah jalan sering tidak menentu, melewati jalan terjal dan berkabut. Kita terbiasa berjalan dengan peta dan penunjuk jalan. Perjalanan tanpa peta itu membawanya berjalan jauh dari jalan berdebu di Kupang. Ia menjejakkan kaki di jalan-jalan “Di Tanah Debu Surabaya” yang kemudian “melemparkannya” ke Yogya sebelum akhirnya kembali dan membuka jalan kreatifnya dengan melakoni peran sebagai seorang “pendoa” yang berjalan dan mengajar di Tenau. Namun hati, pusat dari seluruh keberadaannya sebagai manusia, tetap memanggil. Ini adalah suara transendensi yang mendorongnya untuk tetap berjalan, kadang terseok dan ingin berhenti. Tepat ketika ingin berhenti, ada suara panggilan lembut namun tegas yang terus meyakinkan: “Teruslah melangkah.”

Dari puing-puing luka, keyakinan dan harapan bisa bertunas. Di sinilah kita melihat betapa kuat peran kesadaran akan makna dalam kehidupan manusia. Dalam istilah Viktor Frankl, penderitaan tak akan menghancurkan manusia manakala manusia sanggup melihat makna di baliknya. Pieter Kembo seakan hendak mengamini bahwa: penderitaan adalah bagian dari formasi diri—dan bukan hanya formasi moral, tetapi pertama-tama formasi eksistensial. Dalam bait akhir puisi “Tumbuh dari Debu, Berkembang dalam Badai” yang penuh kekuatan, ia menutup puisinya:

Kini aku menjulang tinggi,

tak sekedar debu melayang.

Aku pohon berakar pasti,

menyentuh langit, menantang,

berdiri di tengah badai.

Inilah pencapaian autotransendensi: dari debu menuju langit, dari keterpurukan menuju kemuliaan, dari kesementaraan menuju yang kekal. Pieter tak hanya menulis, ia bersaksi. Puisinya adalah kesaksian bahwa manusia sanggup berdiri tegak di tengah badai jika ia memiliki akar. Akar itu tumbuh dari kesadaran spiritual yang dalam akan makna hidup. Pieter memilih puisi sebagai jalan penyingkapan diri apa adanya.

Pertemuan dan Kesaksian: Anak-anak Debu

Epilog ini tak lengkap tanpa menyebut peristiwa tak terduga yang menjadi titik balik dalam proses penerbitan buku puisi ini. Pada Minggu pagi, 13 April 2025, sesudah perayaan ekaristi di Gereja St. Fransiskus Asisi BTN-Kolhua, saya bertemu Pieter Kembo secara tidak sengaja. Pertemuan yang ringan itu ternyata menghidupkan kembali kenangan masa kecil kami sebagai anak-anak debu yang bertumbuh bersama di belakang Gereja St. Yoseph Naikoten, Kupang. Naikoten kala itu, memang tempat yang berdebu secara harafiah. Jalan-jalan yang kami lewati di antara lorong-lorong kampung memang tidak beraspal dan penuh debu. Di sinilah kami tumbuh bersama.

Kami memanggilnya “Ba’i”—panggilan penuh keakraban yang hanya dimiliki oleh mereka yang berbagi waktu, tanah, dan kenangan. Ba’i sedikit lebih senior dari usia saya. Kami sering bermain dan bernyanyi bersama. Ia suka bernyanyi dan memainkan gitar. Waktu lalu memisahkan kami. Setelah tamat SMPK St. Yoseph Naikoten saya masuk Seminari St. Rafael Oepoi Kupang lalu dan melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret Maumere, Flores. Akibatnya saya tak tahu pasti ke mana hidup membawa Ba’i. Namun, pagi itu, dalam perjumpaan yang sederhana, saya akhirnya mengetahui jalan hidup dan pergulatan serta proses kreatifnya dalam berkesenian.

Puisi-puisi dalam buku ini adalah sketsa hidupnya. Sebagai sketsa hidup, puisi-puisi dalam buku ini dapat menjadi kaca reflektif bagi siapa pun untuk bercermin. Sebab puisi-puisi Ba’i tidak egoistik. Ia membuka jalan keyakinan bahwa setiap orang dapat mengalami penderitaan sebagai sekolah kehidupan. Penderitaan mengandung nilai yang bersifat universal di mana semua orang dapat alami dan lewati secara bermartabat. Dalam penderitaan dan harapan Ba’i, yang terungkap secara jujur dalam puisi-puisinya, setiap pembaca diajak masuk ke dalam ruang eksistensial yang jujur dan terbuka, dan menemukan kembali makna yang mungkin sempat hilang.

Dalam arti tertentu saya melihat puisi-puisi dalam buku ini sebagai bentuk doa, doa yang tak selalu dalam kata-kata formal. Doa dalam bentuk bisikan hati, tetesan air mata, dan langkah yang tetap melaju meski luka menganga. Pieter menunjukkan kepada kita bahwa meski hidup adalah perjalanan tanpa peta, kita toh tetap bisa berjalan karena cinta Tuhan akan selalu menjadi kompas. Harapan yang tumbuh darinya akan selalu memberi arah. Dan selalu, spes non confundit: harapan kepada Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan.

Ia Menulis Lurus di Atas Garis–Garis yang Bengkok

Mengingat kisahnya dan membaca puisi-puisi Pieter Kembo dalam buku ini seperti membaca sebuah Evangelium baru: kabar baik tentang kekuatan manusia, tentang daya cinta, tentang ketekunan, dan tentang kerinduan kepada Tuhan yang tidak pernah padam. Setiap bait menyerupai daun-daun baru yang tumbuh di atas dahan kehidupan yang pernah kering. Setiap dahan itu adalah saksi: bahwa badai tidak selamanya meruntuhkan. Kadang, ia justru meruntuhkan agar membuka jalan bagi tumbuhnya tunas-tunas baru. Puisi-puisi ini—sebagai penyingkapan kisah hidup Pieter sendiri—mengingatkan kita bahwa dalam diri manusia ada kekuatan transenden yang menolak untuk dikalahkan, juga oleh derita dan kepahitan hidup. Kekuatan itulah yang membuat manusia tetap melangkah, tetap berdiri, dan tetap mencintai meski dunia seolah-olah akan runtuh di sekelilingnya. Dan seperti Pieter Kembo, kita semua dipanggil untuk bertumbuh dari debu, berkembang dalam badai, seperti yang ia harapkan dalam kata pengantar buku ini: “Semoga ia bisa menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah reruntuhan hidup, masih ada kekuatan untuk tumbuh. Bahwa badai tidak selalu menghancurkan, kadang, ia justru menyuburkan.”

Usai percakapan dengan Pieter hari Minggu pagi itu saya mencamkan kembali kisah bersama Pieter selama masa kecil. Renungan saya menjadi semakin intensif saat membaca dan membolak balik naskah buku puisi ini. Tuhan sering bekerja dalam cara yang tak terduga. Jalan hidup manusia yang tampaknya berkelok dan berliku-liku (yang menurut Pieter sering dilalui tanpa peta), ternyata sanggup ditulis kembali dengan indah oleh tangan Ilahi. Sehingga penderitaan tidak lagi menjadi kata akhir. Ia justru menjadi titik awal bagi kematangan spiritual dan kebangkitan eksistensial seseorang. Tuhan memang ajaib. Ia selalu sanggup menulis lurus di atas garis-garis hidup yang bengkok sekalipun. (Penfui, 2 Agustus 2025)